|

|

|

ZOOM

ZOOM

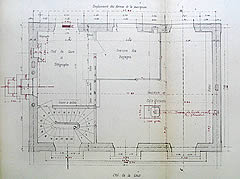

Stations de chemin de fer

« Projet de superstructure – Construction des haltes et stations.

Dessin d’exécution – Stations de la Gazelle, Seyches et La Sauvetat.

Bâtiment des voyageurs.

A Marmande, le 31 mars 1884. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

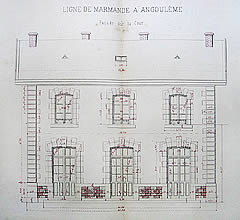

Stations de chemin de fer

« Projet de superstructure – Construction des haltes et stations.

Dessin d’exécution – Stations de la Gazelle, Seyches et La Sauvetat.

Bâtiment des voyageurs.

A Marmande, le 31 mars 1884.

Plan 1 Façade sur la cour. »

Source : Archives Départementales de Lot-et-Garonne

Projet d’un modèle type qui s’applique dans différents

sites. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

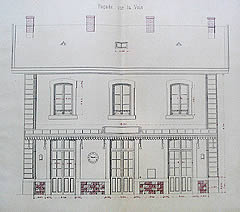

Stations de chemin de fer

« Projet de superstructure – Construction des haltes et stations.

Dessin d’exécution – Stations de la Gazelle, Seyches et La Sauvetat.

Bâtiment des voyageurs.

A Marmande, le 31 mars 1884.

Plan 2

Façade sur la voie. »

Source : Archives Départementales de Lot-et-Garonne |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

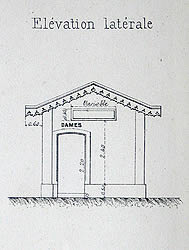

Stations de chemin de fer

« Projet de superstructure – Construction des haltes et stations.

Dessin d’exécution – Stations de la Gazelle, Seyches et La Sauvetat.

Bâtiment des voyageurs.

A Marmande, le 31 mars 1884.

Plan 4 Cabinets

Elévation latérale. »

Source : Archives Départementales de Lot-et-Garonne |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare de Seyches ; 1884 ; Ingénieur en

chef : M. Pasqueau ; façade arrière (vue sur la voie). Gare

aujourd’hui reconvertie en école. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare de Seyches ; 1884 ; Ingénieur en

chef : M. Pasqueau ; façade principale (vue sur la cour). Gare aujourd’hui

reconvertie en école. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare de Marmande ; 2° moitié XIX°

siècle ; maître d’œuvre inconnu ; bâtiment de la gare

vue de loin. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare de Marmande ; 2° moitié XIX°

siècle ; maître d’œuvre inconnu ; détails : baies

en arc cintré, modillons, fronton et toiture. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare de Marmande ; 2° moitié XIX°

siècle ; maître d’œuvre inconnu ; vue sur une partie de

la halle (ossature métallique soutenue par ses colonnes). |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare de Marmande ; 2° moitié XIX°

siècle ; maître d’œuvre inconnu ; détails de la structure

métallique et de la verrière. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare d’Aiguillon ; 1850 environ ; architectes

: Léopold Payen et Gustave Bourières ; vue d’ensemble de la

gare d’Aiguillon. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare d’Aiguillon ; 1850 environ ; architectes

: Léopold Payen et Gustave Bourières ; détails de la façade,

du toit, des encadrements d’ouvertures et d’un chaînage d’angle. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare de Monsempron-Libos ; 1862 ; maître

d’œuvre inconnu ; vue sur la façade principale de la gare. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare de Monsempron-Libos ; 1862 ; maître

d’œuvre inconnu ; vue sur la halle située sur le quai de la gare

: colonnes en fonte et ossature métallique soutenant la toiture. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare d’Agen ; 1856 ; maître d’œuvre

inconnu ; détails de 4 baies en arc cintré et du fronton avec son

horloge. |

|

|

|

|

|

ZOOM

ZOOM

Gare d’Agen ; 1856 ; maître d’œuvre

inconnu ; vue d’ensemble de la gare d’Agen. |

|

|

|

Gares

L'importance du chemin de fer dans la révolution industrielle donne

aux gares un statut architectural particulier : c'est l'image la plus représentée

et la plus étonnante des nouveaux programmes et des nouvelles techniques qui

se mettent alors en place.

La typologie des premiers bâtiments de gare s'articule

autour de deux axes, sur lesquels ingénieurs et architectes planchent :

- un bâtiment traditionnel abritant la billetterie, les salles d'attente et le

service des bagages,

- une halle suffisamment vaste afin que les vapeurs des locomotives s'atténuent

autant que possible.

Cependant, cette typologie ne cessera d'évoluer au cours du XIXème siècle,

face à la multiplication des services offerts aux voyageurs : salle d'attente

pour les 3 classes, messagerie, vestibule, boutiques, restaurant, hôtel...

Le style renaissance a été adopté par un

grand nombre de gares notamment dans les modestes gares de campagne, avec toujours

une composition symétrique. Cela a permis d'intégrer l'architecture

ferroviaire à presque toutes les configurations urbaines, en lui conservant

une certaine identité.

L'architecture des bâtiments de gare se distingue généralement

selon l'importance du trafic.

Les gares de 1ère classe, réservées aux grandes villes font l'objet

d'un projet spécifique : le bâtiment « voyageurs » est composé

d'un pavillon central doté d'ailes d'importance variable.

Dans les gares les plus modestes, les ailes sont inexistantes et tous les services

sont regroupés dans un espace unique.

Les plans types sont souvent dressés par des ingénieurs pour des besoins

locaux, seuls les matériaux de façades peuvent varier. Les maisons des

gardes-barrières sont elles aussi construites selon un même modèle.

De nombreuses stations de type 3ème classe ont été construites

dans la campagne du département. Etant adaptées à la fréquentation

des voyageurs, c'est un bâtiment de petite taille. Le programme de base comprend

le hall des billets, le service des bagages, les salles d'attente et le logement du

chef de gare.

Gare d'Agen

Pour la construire, le cimetière Sainte Foy est déménagé

à Gaillard. Figurant parmi les gares de 1ère classe, elle a bénéficié

d'un projet architectural spécifique. Sa façade est longue de 100 mètres.

Elle est percée par 23 baies en arc cintré, dont 5 sises dans l'avant-corps

central, sont ouvertes sur le vestibule. Cela confère à l'édifice

un caractère monumental. Deux ailes latérales sont ajoutées en

1886 (elles seront détruites en 1981 lors de travaux de rénovation).

|